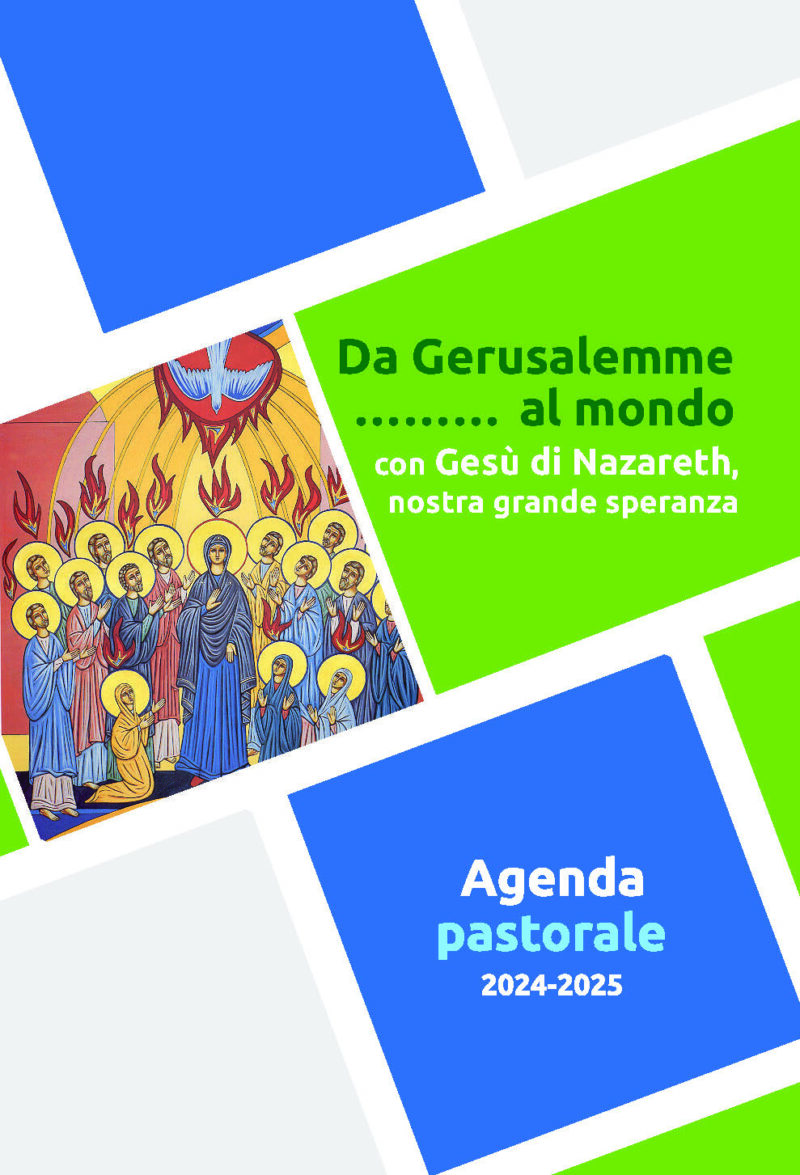

«Noi sappiamo che “il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio” è la sinodalità, così come ci ha insegnato Papa Francesco nel discorso per la commemorazione del cinquantesimo anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi, il 17 ottobre 2015. La Chiesa che vuole il Signore non può essere frutto della nostra opera e della nostra programmazione, ma unicamente dell’azione costante e sconvolgente dello Spirito Santo. Questo è l’insegnamento che proviene dall’icona biblica della Pentecoste, scelta come guida per la fase profetica del cammino sinodale (Atti 1,8.12-14; 2,1-13).

L’icona dello scorso anno – quella dei “Discepoli di Emmaus” – ci ha ricondotti a Gerusalemme, da dove i due discepoli erano partiti tristi e senza speranza e dove – dopo aver riconosciuto Gesù “nello spezzare del pane” – hanno fatto ritorno e hanno trovato “riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano «davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!»” (Cfr. Lc 24,31-35). Ripartiamo, dunque, da Gerusalemme!

Gerusalemme è la città della Pasqua, il punto di arrivo della missione terrena di Gesù, dove tutto l’umano viene vissuto, portato a compimento e salvato (la solitudine e la tentazione dell’autodeterminazione, la tristezza per l’abbandono degli amici e il dolore per la sofferenza fisica, la derisione qualunquista ma anche l’affetto materno di Maria e quello delle amiche e di Giovanni, l’amore totalizzante accolto e offerto).

Gerusalemme è la città della vita nuova che sgorga dalla risurrezione di Cristo Gesù, che arriva a noi attraverso il Battesimo e di cui facciamo esperienza nella Chiesa.

Gerusalemme è anche il punto di partenza della missione storica della Chiesa, è la città dove abitano coloro che hanno visto e incontrato il “risorto”, dove vive la comunità dei “risorti”, quella degli amici di Cristo Gesù, capaci di porre nel mondo germi di “vita risorta”: bella, redenta e attraente.

Anche la nuova icona biblica ci fa ripartire da Gerusalemme, ma non con la baldanza dei vincitori e l’esuberanza di persone “risorte” (come ci si aspetterebbe a causa della risurrezione di Gesù), bensì con la mortificazione di coloro che vivono nella fragilità (personale e comunitaria) e nello sconforto per la speranza tradita. Nella stanza posta al “piano superiore” del Cenacolo, quel giorno, c’è un gruppo di persone spaventate, ferite dal tradimento di uno di loro (Giuda), dal rinnegamento di colui che doveva confermare i suoi fratelli (Pietro, cfr. Lc 22,32), dall’abbandono degli altri (ai piedi della croce c’era solo la Madre, poche donne e Giovanni). Siamo, quindi, di fronte a una comunità ferita, che vive in modo totalmente inadeguato rispetto alla bellezza della vita che scaturisce della risurrezione di Gesù e al dono della grazia sacramentale. Una comunità ancora intrappolata nel recinto della logica umana, che non ha la dovuta fiducia nella grazia di Dio.

Una comunità minoritaria e smarrita che, comunque, si incontra e mostra interesse verso coloro che dicono che Gesù è vivo e lo hanno incontrato.

In questo contesto irrompe lo Spirito Santo e tutto cambia: ogni dubbio è vinto, ogni fragilità è superata, ogni smarrimento è mutato in coraggio. Non solo! Questa comunità, così minoritaria e ferita, testimonierà Gesù Cristo “fino ai confini della terra” (At 1,8), non per i propri meriti ma per la forza dello Spirito che è sceso su di loro.

La Chiesa di Pentecoste è fedele alla sua identità e coraggiosa nella sua missione perché è totalmente determinata dallo Spirito Santo: “ciò che è l’anima per il corpo umano, lo Spirito Santo lo è per il Corpo di Cristo che è la Chiesa” (S. AGOSTINO, Discorsi, 269).

Nella vita della Chiesa tutto avviene “nell’unità dello Spirito Santo”, cioè nell’unità che è lo Spirito Santo.»

(dall’Introduzione di S.E. Mons. Vincenzo Orofino all’Agenda Diocesana)